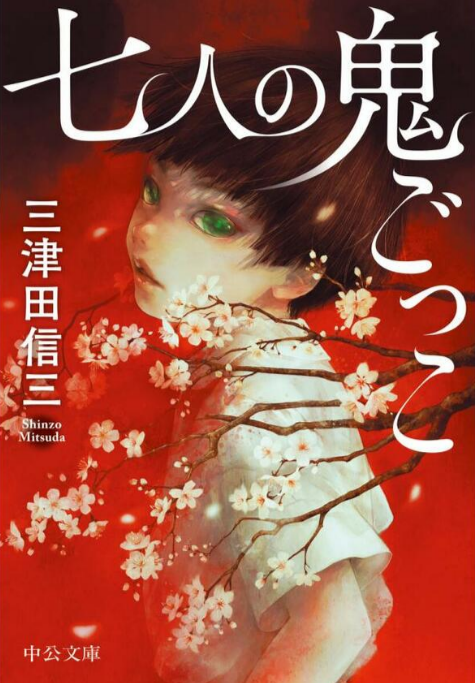

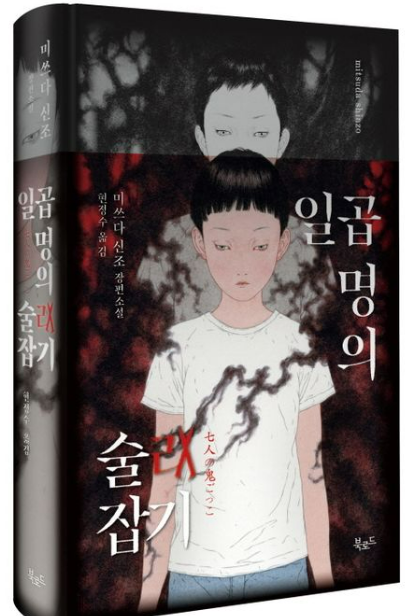

일곱 명의 술래잡기(七人の鬼ごっこ)/미쓰다 신조/북로드

들어가며

두 아이의 섬뜩한 얼굴 표정이 시선을 끄는 소설 ‘일곱 명의 술래잡기’는 자살 방지 단체 ‘생명의 전화’ 자원봉사 상담원 누마타 아에와 자살을 결심한 한 남성 다몬 에이스케의 전화통화로 첫 장을 시작한다.

에이스케의 자살을 막기 위해 필사적으로 그의 위치를 파악한 아에의 노력으로 자살 시도가 예상되는 통화 다음날, 두 명의 공무원은 예상 자살 장소를 방문하지만 뜻밖에 그들은 대량의 혈흔과 몇 가지 수상스러운 흔적 제외하고 에이스케의 존재를 확인하지 못한다.

그리고 사건 전 에이스케로부터 별로 중요치 않은 안부전화를 받은 호러 미스터리 작가 하야미 고이치는 그의 행방불명으로부터 석연치 않은 불안감을 느끼고 그의 행적을 찾아 어린 시절 추억이 깆든 ‘표주박산’으로 향한다.

왜 이 책에 대한 서평을 쓰는가?

소설 일곱 명의 술래잡기의 내용과 전개 그리고 생각할 점 모두 ‘다~레마가 죽~였다’는 이 한 문장으로 설명된다.

소설은 설명하기 힘든 불가사이한 현상과 정교한 구성, 그리고 허를 찌르는 트릭으로 구성된 호러 미스터리라는 독특한 장르를 표방하고 있다.

대부분 독자도 공감하겠지만 호러와 미스터리는 장르적 성격상 글속에 상존하기 매우 어렵다. 작가가 발생한 사건을 극단적으로 미지의 존재에 의한 설명불가한 현상으로 몰아가는 경우 개연성과 합리성에 바탕을 둔 결론이 도출되어야 하는 추리소설의 본질 자체가 망가지기 쉽다. 반면 논리적으로 부합되는 방향으로만 사건의 전개가 기술된다면 호러 미스터리의 취지가 퇴색되면서 글을 읽는 느낌이 죽을 수밖에 없다.

즉, 작가는 본질에 벗어나지 않도록 개연성이라는 구심력에 펜의 힘을 줘야 하면서도 독자가 텍스트 속을 헤엄치는 동안 계속 장르라는 공간 밖으로 벗어날 수 있도록 상상의 원심력을 제공해야 한다. 작가 미쓰다 신조는 이 부분에 능수능란한 듯싶다.

하지만 소설은 독자에게 장르적 흥미 제공에만 머물지 않는다. 침묵, 망각, 폐쇄된 지역 속 권력자의 위해 그리고 그로 인해 피해를 본 자들과 그의 주변인들의 고통 등 소설은 흥미꺼리 소재의 탈을 쓰고 가볍지 않은 주제를 품고 있다. 가장 큰 줄기 중 하나를 살펴보자.

여기 우연한 기회에 만나 같이 놀이집단을 형성한 이들이 있다. 오늘 오후까지 이들은 같이 놀았다. 하지만 딱히 이중 한명은 우리 놀이집단의 구성원이라고 하긴 그렇다. 그리고 집단과 정서적으로 분리된 이와 놀이집단에 부조리한 일이 발생했고 집단은 구성원들을 그 불행에서 구하는데 전력을 다한다. 단, 그를 제외하고…

물론 이 집단의 구성원들은 누구도 직접적으로 타인에게 위해를 가하지 않았고 집단 따돌림을 한 것도 아니다. 문제는 구성원들이 불행의 늪에 빠진 그를 누구 하나 구할 행동도, 후속조치도 취하지 않았을 뿐만 아니라 함께 모의하지 않았지만 이 불행을 집단으로 망각하였단 점이다. 그냥 침묵하고 기억하기 싫은 일을 잊어버렸을 뿐이다. 이들은 이런 침묵과 망각에 대한 짐을 평생지고 언젠가는 그 행동에 대한 죄과를 처벌받아야 하는 것인가?

에필로그

희사관념(希死觀念), 한국인에겐 매우 생소한 단어다. 사실 익숙하지 않은 단어일 뿐만 아니라 용어의 정의도 우리가 일상적으로 사용하는 웹에서 잘 검색되지 않는다.

단어의 출처가 앞에 소설에서 나왔기 때문에 일본 야후재팬의 도움을 받아 확인해 보니 해당 단어가 희사염려(希死念慮)로 단어가 바뀐다(염려라는 단어가 소설에선 관념으로 변역된 듯 싶다). 간단히 이 단어는 살고 싶지 않거나 죽음을 상상하는 생각을 의미한다. 유사어로 자살염려(自殺念慮)라는 단어가 있는데 이는 질병이나 인간 관계 등 해결하기 어려운 문제를 죽음을 통해 해소하려는 상태로 자살을 준비하거나 계획하는 것을 포함한다고 한다.

지금 이 순간 어떤 개인적인 사정으로 자살을 고려하는 이의 희사관념은 부조리한 사건으로 인해 비자발적으로 삶을 마감한 이에겐 참을 수 없는 사치일까? 거기다 이 비자발적인 삶의 마감이 희사관념에 빠져 있는 자의 사소한 실수에 기인했다면 두 사람의 생에 대한 책임은 누구에게 물을 수 있을까? 많은 생각을 하게 하는 소설이다.